닭 울음소리에 눈을 떴던 어제와는 달리 칸디(Kandy)의 아침은 대도시답게 경적과 함께 밝아 오고 커튼을 열어젖히면 여행자를 기다리는 바자지(Bajaj, 일명 툭툭이)와 함께 급히 뛰어가는 교복 입은 아이들의 모습이 햇살을 타고 다가온다.

칸디(Kandy)에서 엘라(Ella)까지 가는 구간은 멋진 풍경과 함께 유명 관광지로 가는 기차역들이 곳곳에 있어 여행자에게는 널리 알려져 있다. 길게 굽어져 달리는 기차 난간에 매달려 잠시나마 자유를 만끽하려는 서민들의 모습은 여행자의 호기심을 끌 만하고 힘 있는 권력자나 돈 많은 재력가에 의해 꾸며진 것이 아니라 꼴찌의 나라에서 살아가는 민초들의 삶이 그려낸 백지의 그림 같아 더욱더 매력적이다.

오늘 가는 반다라웰라(Bandarawela)는 칸디와 엘라 사이에 있는 조그마한 도시이다. 칸디에서 5시간 이상 걸리는 먼 거리라 아침 일찍 서둘러 역으로 향한다. 19세기 빅토리아 여왕 시대 때 지었다는 칸디역사(Kandy Railway Station)는 고풍스러운 흰색의 건물로 외국인에게는 기차역 자체가 관광지이다. 사진 몇 장으로 왔다 간다는 흔적을 남기고 역사 안으로 들어서자 출근 시간대여서 그런지 표를 사기 위해 길게 늘어선 사람들로 인해 발 디딜 틈이 없다.

기차여행을 위해 가장 먼저 해야 하는 것은 표를 끊는 것이다. 인터넷 사이트(www.eservices.railway.gov.lk)를 통해 기차표를 예매하면 편리하고 별다른 어려움을 겪지 않아도 되지만, 인터넷 접속이 쉽지도 않고 기차역이 숙소에서 가까워 기차역에서 표를 사기 위해 칸디역에 온 것이다. KORAIL(한국철도공사) 시스템에 익숙한 우리에게는 기차표를 사는 게 만만찮다. 가는 곳, 탑승 시간, 열차 종류별로 표를 사는 창구가 다르고 외국인 창구는 따로 있다나 뭐라나. 여하튼 몇 번의 시행착오를 겪고 나서야 기차표를 살 수 있었다. 일일이 기차표에 구멍을 뚫는 추억의 개찰구를 통과하여 들어선 플랫폼(Platform)은 사진에서나 봄직한 세계 각국에서 온 여행자들로 가득 차 있다. 자신의 키 정도 되는 배낭을 짊어진 젊음의 패기도 있고 손을 꼭 잡은 금발 머리 노부부의 행복함도 있다. 무거운 짐을 멘 현지인들의 무덤덤한 표정은 우리와 함께 살아가는 모습이라 좋다.

기차가 플랫폼으로 들어오면 각자가 타야 하는 기차 칸이 정해져 있기 때문에 주변은 분주하게 움직이는 사람으로 인해 떠들썩해진다. 기차여행에 대한 부푼 기대감으로 기차에 오른 우리는 당황하지 않을 수가 없다. 3등 칸에서 다큐멘터리처럼 여행하려는 우리의 바람과는 달리 2등 칸과 3등 칸 간의 이동을 하지 못하도록 통로를 막아놓은 것이다. 물론 막아놓은 이유야 있겠지만, 가진 자와 가지지 못한 자 간의 경계선인 듯한 느낌도 그렇고, 멋진 여행에 대한 기대감이 사라지는 것 같아 씁쓸하고 실망스럽기 그지없다. 기차는 역을 통과하는 것이 아니라 들어왔다가 다시 나가는 방식이라 차창 밖으로 머리를 내밀어 한참을 바라본다.

둘러본 2등 칸 기차 안은 외국 여행자가 대부분이며, 혼자 여행을 하는 사람들이 의외로 많은 것 같다. 앞 좌석 중년의 일본인도 그렇고 옆 좌석에 앉은 태국 여성도 홀로 여행을 하고 있단다. 그들은 스쳐 지나가는 풍경을 카메라에 담기도 하고 다양한 나라에서 온 사람과 여행담도 나누며 여행 자체를 즐기고 있는 멋진 여행자들이다.

혼자 여행을 하는 사람이 많아진 것은 인터넷 등 여행을 위한 기반 시스템이 과거와는 달리 편리하고 질적으로도 고급화되었기 때문일 것이다. 요즘은 스마트폰 하나면 숙소나 교통 뿐만 아니라 언어까지도 가능해져 지도를 손에 쥐고 일일이 길을 묻고 다니던 것에 비하면 여행하기 무척 수월해졌다. 혼자 여행은 여럿이 다니는 여행에 비해 귀찮음이 적고 자유롭지만, 같이 술잔을 마주할 사람이 없어 가끔은 외롭기도 하다. 프랑스 소설가 아나툴 프랑스(Anatole France, 1844~1924)는 “여행이란 단순히 장소를 바꾸어 주는 것이 아니라 우리의 생각과 편견을 바꿔 주는 것이다”라고 했듯이 혼자이든 여럿이든 여행은 나를 깨우치게 하는 가장 좋은 방법이다.

기차에 오르면 분위기는 무척 어색하다. 그러나 그것도 잠시뿐이다. 한쪽에서 멋진 경치가 나타나면 누구랄 것 없이 환호성을 지르며 창가로 몰려들었다가도 다른 창 쪽으로 비치는 색다른 풍광은 또다시 여행자를 불러 모은다. 그러기를 몇 차례 하다 보면 카메라에 찍힌 사진도 서로 돌려보며 어느새 즐거운 웃음과 함께 어색함은 사라진다. 기차 난간에 기대어 눈을 감으면 신선한 바람이 불어와 머리카락 사이사이로 파고들고 마음은 이미 자연의 품 속으로 빠져든다. 인종 문제도 빈부 차이도 없다. 그냥 스쳐 지나가는 여행자와 잊지 못할 풍경만이 있을 뿐이다. 이런 것들이 자유 여행의 묘미가 아닐까 한다. 서먹함이 없어지고 함께하는 즐거움을 느낄 즘 기차는 유명 관광지가 있는 누와라 에리야(Nuwara Eliya) 역에 도착하고 많은 여행자가 기차에서 내리며 안전한 여행을 기원하며 서로에게 손을 흔들어 준다. 잠시 후면 잊힐 인연이지만 장면들은 가끔 생각날 것이다.

거의 5시간 넘게 달려 도착한 반다라웰라는 여느 도시와는 다른 느낌으로 다가온다. 남부지역이라서 그런지 아니면 시골이라서 그런지 몰라도 사람들의 모양새도 그렇고 거리의 분위기 또한 혼잡하고 음침하기까지 하다. 숙소로 가는 것이 먼저인 듯하여 구석에 애처롭게 앉아 있는 중년 남자의 바자지에 올라 숙소를 찾아 나선다. 버스터미널에서 20여 분 정도 외곽에 자리하고 있는 숙소로 가는 골목 풍경은 낯설지가 않다. 엄마 뒤를 따라가는 아이의 모습이나 뜰에 앉아 곡식 손질하는 아낙네의 풍경은 우리네 시골과 크게 다르지 않아 푸근하다. 숙소에 도착하자 노부부가 나와 우리를 맞이하며 방으로 안내할 생각은 않고 어디론가 급히 전화를 걸더니 바꿔 준다. 얼떨결에 전화를 받아 몇 마디 나누고 나서야 방으로 갈 수가 있었다. 나중에 안 사실이지만 National Trust Bank에 다니는 아들이 대대로 살아오던 땅을 개간하여 리조트를 짓고 노부모랑 함께 살고 있다고 한다. 노부모가 영어를 할 줄 몰라 여행자가 오면 전화로 체크인을 하게 된다며 양해까지 구한다. 프런트에서 까다로운 절차를 거쳐야 하는 현대식 호텔보다는 훨씬 편하고 가족 같은 느낌이라 오히려 좋은 듯하다.

시간이 조금 애매하긴 하지만 아들 사장의 도움으로 립톤 시트(Lipton’s Seat)가 있는 하푸탈레 산(Haputale Mt.)으로 향한다. 차밭으로 일하러 가는 아침 시간대에 사람들과 함께 버스를 타고 올라가야 제대로 된 광경을 볼 수 있을 텐데 무엇에 쫓기듯 짐을 내려놓자마자 바자지를 타고 립톤 시트로 가고 있다. 한적해진 농장 길을 따라 보이는 광활한 차밭에는 일하는 사람들은 어디로 갔는지 찻잎만 덩그러니 남아 있고 건너편 산 중턱에 있는 그들의 집에선 연기가 서서히 피어오르고 있다.

립톤 시트의 주인공인 토마스 립톤(Thomas Lipton, 1848~1931)은 스코틀랜드 사람으로서 1890년 스리랑카 칸디(Kandy)에서 차 농장을 운영하고 있던 제임스 테일러(James Taylor)와 실론차(Ceylon Tea) 판매 계약을 체결하면서 스리랑카와 인연을 맺게 된다. 립톤 경은 담배 파이프를 물고 이곳 의자에 앉아 명상에 잠기는 것을 좋아하였다고 하여 후대 사람들이 그를 기리기 위해 해발 1,900m에 이르는 가파른 산 위에 '립톤 시트'를 만들어 놓은 것이다. 넓은 차밭과 함께 함반토타 항구(Hambanthota Habor)가 보이는 남쪽 해안을 비롯한 산과 호수들이 훤히 보이는 멋진 경치를 볼 수 있는 곳이기에 수많은 관광객이 찾는다.

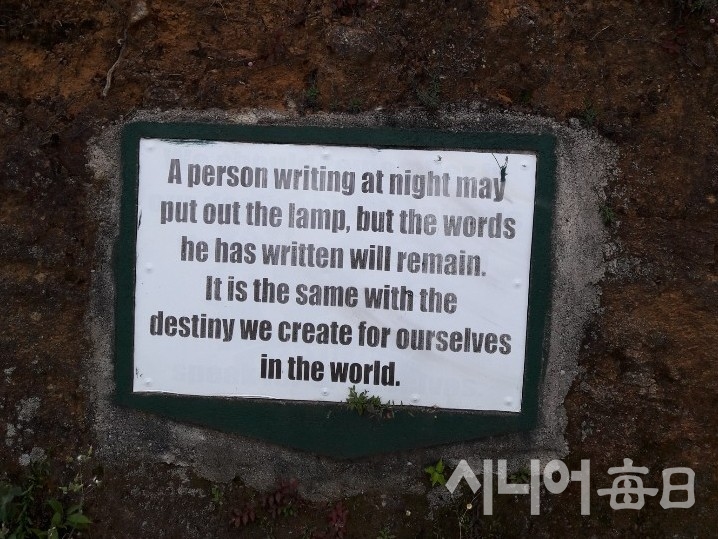

구름으로 가려져 주변의 멋진 풍경을 볼 수는 없었지만, 립톤 시트 옆 오두막에 기거하고 있는 관리인이 주는 실론차(Ceylon Tea)를 마시며 끝없이 펼쳐진 차밭을 바라본다. 온종일 땡볕에서 찻잎을 따는 여인네의 모습이 차밭 중간마다 세워져 있는 뜻 모를 글판 위에 새겨진다. 그들의 힘든 일상을 구경 삼아 보는 것이 불편할 것 같아 오히려 늦은 시간에 온 것이 다행인 듯하다.

홍차가 ‘Red Tea’가 아니라 ‘Black Tea’인지에 대한 친구의 강의를 들으며 어두워지는 산길을 내려와 숙소에 도착한다. 그날 밤 우리는 모기와 한바탕 결투를 벌인 후에야 가로등 불빛을 타고 내려오는 해맑고 초롱초롱한 별을 안고 이국에서의 또 다른 밤을 보낼 수 있었다.