시의 소재는 무궁무진하게 많다. 하지만 그 많은 것들이 다 시가 되는 것은 아니다. 그 소재 하나, 하나를 붙들고 형상화해서 온전한 시가 되기까지 숱한 불면의 밤들을 보내야만 한다. 시는 쉽게 우리 곁으로 오지 않는다. 그러니 시집 한권에 적지 않은 시간들이 녹아있음을 알 수 있다.

그 많고 많은 소재 중에 물, 특히 저수지를 소재로 한 시들이 있어 눈길을 끈다.

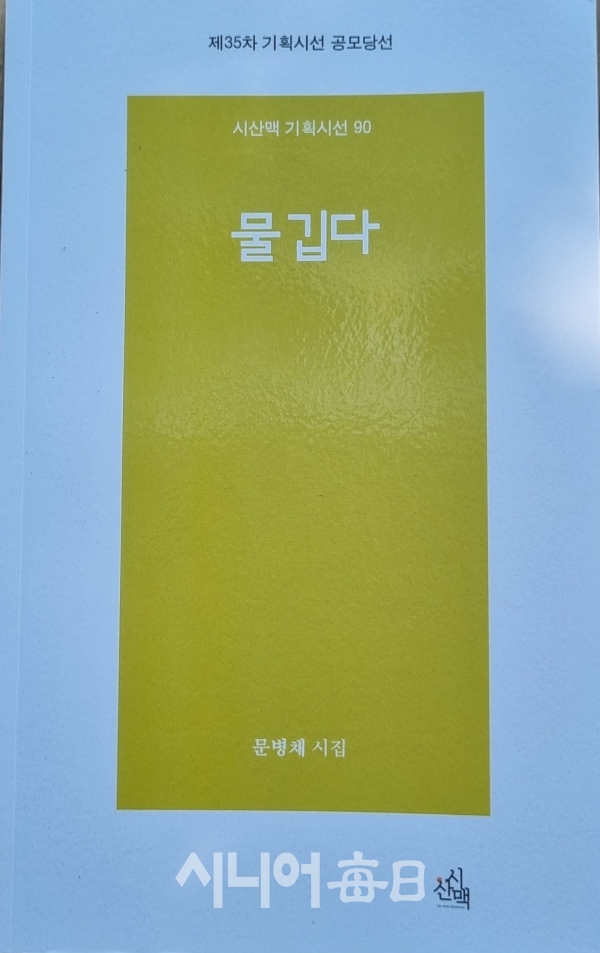

문병채 시인의 첫 시집인 『물 깁다』이다. 작가는 낚시를 좋아해 저수지에서 시어를 낚다보니 소재의 90%가 저수지다. 문우들이 그를 ‘저수지 시인’이라고 부르는 까닭이 바로 여기에 있다.

작가는 첫 시집 출간기념으로 특별한 행사를 기획했다.

60여 편의 시를 시화로 제작하여 지역민들의 정서순화에 이바지하고자 시화전을 기획했음이다. 대구 수성구 사월교 인근의 아파트 단지 앞 도로에 저수지에서 건져 올린 주옥같은 시들이 가을바람을 타고 지나가는 사람들의 발길을 붙잡는다.

주민 윤춘화(62)님은 “바람에 펄럭이는 것이 뭔가 했더니 시화더군요. 생활에 쫓겨 주위를 돌아볼 틈이 없었는데 출근하면서 한 편, 퇴근하면서 한 편씩 읽으니 고개가 끄덕여지고 어떤 시는 이해가 되지 않았어요. 시를 쓰지 않는 우리 같은 사람들이 쉽게 와 닿는 그런 시였으면 더 좋겠다는 생각을 잠시 했습니다. 가을이면 누구나 시인이 된다고 하잖아요. 시를 읽으면서 나를 돌아보게 되는 것 같습니다”고 했다.

‘몸 안 저수지를 찾는다

흙탕물 저수지 찾아

망태기 바랑 메고 떠난다

내 몸속 시가 없어

저수지 수심에서 시어를 찾는다

아직 시의 치어들은 없다’고 작가는 말한다.

시를 쓴다는 것은 자신의 내면을 들여다보는 일이다. 저수지의 물에 비친 모습에서 내면을 읽고, 앞으로의 소재가 된다는 ‘문門’에서도 또 다른 내면의 모습을 보여주지 않을까 싶다.

‘저수지 위에 박음질 자국이 선명하다

셈을 할 수 없을 만큼 수면이 겨울바람에 너덜거린다

(중략)

햇살이 점점 늙어가는 겨울 오후

블라우스 청치마 구멍양말도

빨래집게 수만큼 제 살을 꿰매고

물속에 거꾸로 처박힌 내 그림자도

듬성듬성 하루를 깁고 있는데‘

-「물 깁다」의 부분

작가는 이 시에서 ‘저수지 물속에서 거꾸로 처박힌 내 그림자를 깁는다’고 했다.

흔들리지 않고 피는 꽃이 없듯 삶이 힘겨울 때도 작가는 저수지에 앉아 낚시를 했다. 고기를 낚기 위함이 아니라 마음을 낚기 위해서였다. 그렇게 물을 찾아다닌 세월이 강산이 세 번 바뀌었다. 흔히들 사람은 흙에서 태어나 흙으로 돌아간다고 하지만 작가는 물에서 태어나 한 방울의 이슬처럼 물로 돌아간다고 한다. 어머니의 자궁은 우주의 시원이자 저수지로 시인으로서의 길은 거기서 출발했다.

작가는 전직으로 학원을 경영했다. 프랜차이즈 논술 책을 만들면서 글 쓰는 걸 모르고는 책을 쓸 수 없다는 걸 알고 본격적으로 문학에 입문하기 위해 경희사이버대학 문예창작과에 입학했고 영남대 대학원에서 국문학을 전공하며 ‘시를 가꾸는 마을’ 회원으로 활동하고 있다.