달걀에 살아갈 희망을 품고

“꼬끼오” 멀리서 장닭(수탉을 그렇게 불렀다) 우는 소리가 꿈결같이 들려왔다. 닭 울고 조금 있으니 새벽기도회를 알리는 예배당의 종소리가 “댕그랑 댕그랑” 일렁거렸다. 농부는 부스스 일어나 주섬주섬 옷을 주워 입고 재를 치러 나갔다. 밤새 재는 싸늘하게 식어 있었다. 고무래로 아궁이 깊숙이 들어있는 재를 긁어내어 짚 소쿠리로 잿간에 갖다 부었다. 안방 아궁이 두 개를 치고 나면 소죽간 차례였다.

농촌의 닭은 농부를 닮아 새벽 일찍 일어나고 저녁 어둡사리(땅거미)가 칠 때 돼서야 잿간의 횃대로 올라갔다. 암탉은 날마다 어김없이 알을 낳아 주었다. 달걀을 낳고는 장한 일을 한 자신을 알아달라는 듯 둥우리를 내려오면서 “꼬꼬댁 꼬꼬” 울었다. 눈만 뜨면 일을 해도 농부는 언제나 빈손이었다. 돈 한 푼 들어올 구멍은 어디에도 없었다. 유일한 통로가 달걀이었다. 달걀은 ‘아무리 인생이 힘들어도 희망을 잃지 말고 굳건히 살아가라’는 격려였다. 농부는 달걀을 대바구니에 정성스레 옮겨 담으면서 장날에 사야할 물건을 떠올렸다.

장날 아침이면 공연히 마음이 설렜다. 농번기가 아닌 한 장날마다 마을사람들은 고운 옷을 차려입고 읍내로 나갔다. 농부도 달걀바구니를 고이 들고 시장으로 나섰다. 달걀 아니었으면 거름지고 장에 갈 뻔 했다는 생각에 피식 웃음이 나왔다. 시장은 난전(亂廛)으로 읍사무소 입구부터 붐볐다. 농부는 시래기찌개로 해 먹을 꽁치 몇 마리 사고, 철물점에 들러 날이 닳아버린 몽당호미를 대신할 호미 하나를 사고, 회춘당약방에서 손 트는데 바를 멘소래담 한 통을 샀다. 보리밭 맬 준비를 위해서였다. 볼 장 다 보고 집으로 돌아오는 길 시장터 국숫집 열린 문에서 멸치국수 냄새가 진하게 풍겨 나왔다.

닭은 온종일 거름더미를 파헤치고 짚 볏가리 뒤졌다. 고개를 높이 빳빳이 쳐들고 왼발 오른발 다시 왼발로 땅을 할퀴고는 고개를 숙여 먹이를 찾았다. 닭이 할퀴는 것은 습관적이었다. 시멘트바닥이든 바짝 마른 땅바닥이든 우선 발톱을 곧추세워 할퀴고 봤다.

닭이 가장 좋아하는 먹이는 보리쌀이나 밀 같은 알곡보다 지네, 지렁이, 굼벵이 따위의 동물성 벌레였다. 퇴비더미에서 지렁이가 한 마리가 나오면 먼저 본 닭은 재빠르게 물고 달아나고 눈치 챈 다른 닭들은 먹이를 뒤지다 말고 이를 빼앗으려고 뒤쫓기 시작했다. 여름철이면 닭들은 아침 일찍 논으로 나가 개구리를 잡아먹고 한낮에는 그늘에 땅바닥에 몸을 닿게 하여 열을 식혔다. 벼이삭이 여물면 대문이 닫혔다. 동물의 세계는 냉정해서 항문이 헌 병아리는 며칠 째 다른 닭들에게 상처부위를 쪼이더니 결국 죽었다.

닭은 쉴 새 없이 먹고 쌌다. 닭장에 가둬놓지 않은 한 집안 곳곳은 닭똥 천지였다. 가끔은 툇마루에 올라와서 까지 물똥을 갈겼다. 부지런한 농부는 아침저녁으로 호미와 삽을 들고 닭똥을 주워 퇴비더미에 보탰다. 비료가 귀하던 시절이라 부지런한 농부는 겨울날 이른 아침에도 손을 호호 불며 개똥망태를 메고 개똥 주우러 들로 나갔다.

어느 따스한 봄날 오후 낯선 장닭 한 마리가 농부네 마당에 찾아들었다. 암탉들은 모이를 쪼다말고 고개를 쳐들고 “꼬르륵 꼬올” 낮은 소리를 내며 이상하다는 듯이 이리저리 두리번거렸다. 장닭의 몸집은 컸고 홍조를 띤 풍채는 햇살에 한층 눈부셨다. 한 눈에 새벽마다 목청을 돋워 “꼬끼오” 울던 닭이 저 놈일 것이라는 생각이 들었다. 얼굴은 낮술을 한 듯 불콰했고 톱니바퀴 벼슬은 정자관(程子冠)을 쓴 듯 멋있었다.

장닭은 갑자기 날개를 활짝 펴더니 비행편대가 분열할 때처럼 옆으로 비스듬히 누워, 할 일을 잃고 멍하니 서 있는 암탉들을 포위하듯 원을 그려 크게 한 바퀴 돌았다. 그러고는 검붉은 빛이 짙은 털에 윤기가 흐르는 튼실한 암탉에게로 다가가 올라탔다. 암탉은 한껏 자세를 낮춰 그를 맞았다.

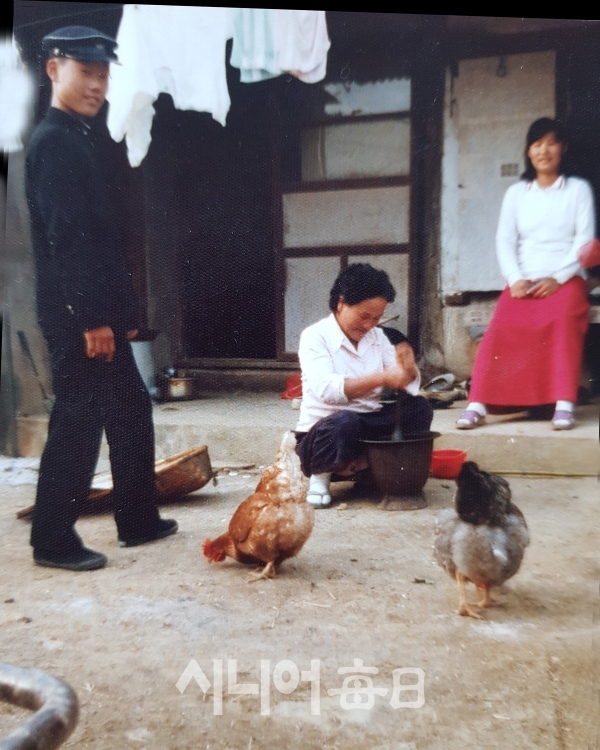

가족의 생일날이면 농부는 아끼던 닭을 잡았다. 닭은 여느 동물과 달리 모가지를 비틀어 잡게 돼 있었다. 이 일은 언제나 가장인 농부의 몫이었다. 닭은 한참을 버둥거리다가 온몸을 축 늘어뜨렸다. 다음은 펄펄 끓는 물을 들이부어 닭털을 뽑아내는 일이었다. 한번은 설죽은 닭이 물을 가지러간 사이에 정신을 차리고 일어나 비실비실 도망가 버린 일이 발생했다. 우습고도 슬픈 얘기였다.

닭털은 치우기 쉽도록 거름더미 곁에서 뜯었다. 닭 잡아먹은 증거는 닭털이었다. 닭 도둑은 냄새 때문에 닭털을 태우지 못하고 거름더미나 잿더미 속에 묻었다. 부흥사로 온 강사는 가끔 이 이야기를 예로 들어 ‘죄를 회개하지 않았을 때 주는 고통’에 대해서 설교했다.

어느 시골에 한 소년이 멍석에 밀을 널어놓고 닭을 지키고 있었다. 지루해진 소년이 잠시 한 눈 파는 사이에 호시탐탐 기회를 노리던 이웃집 닭들이 달려들어 밀을 쪼아 먹기 시작했다. “꾹, 꾹” 닭소리에 놀란 소년은 잔뜩 화가 나서 확대(대나무로 된 긴 장대를 그렇게 불렀다)를 들어 닭을 향해 내리쳤다. 잔등을 맞은 닭 한 마리가 그 자리에 고꾸라지더니 그만 축 늘어져 죽고 말았다. 김유정의 소설 ‘동백꽃’에서 점순이네 수탉이 단매에 죽듯이 죽은 것이었다. 소년은 본 사람이 있는지 주위를 살펴보고는 재빨리 닭을 잿간으로 가져가서 잿더미 속에 묻었다. 그때부터 소년의 두려움은 시작됐다.

암탉의 뱃속에는 알집이 들어있었고 알집 속에는 보름달이 되어가는 과정을 모아놓은 듯 내일 낳을 큰 알부터 대엿새 후에 낳을 작은 알까지 차례대로 들어 있었다. 모래주머니를 잘라내고 똥집과 창자를 떼어내서 따로 장만했다.

양동산에 진달래가 한창이고 예배당 울타리에 개나리가 흐드러질 무렵, 물 한 모금 마시는 시간도 아깝다는 듯 부리나케 둥우리로 올라가서 알을 품던 암탉이 알을 품은 지 21일 째 되는 날 샛노란 병아리를 깠다. 모두 15마리였다. 병아리를 몰고 마당을 돌아다니던 어미닭은 먹이를 발견하고는 “꾹꾹, 꾹꾹” 다정스런 소리로 병아리들을 불러 모았다. 쪼르르 병아리 떼가 어미가 가리키는 곳으로 모여들었다. 인간의 모성애 그대로였다.